Depot

つれづれなるままに、日暮し、PCにむかひて、心にうつりゆくよしなしごとをそかはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ。

Curriculum Vitae

Yamanatan Kac

日本科学技術大学理学部物理学科(上田次郎ゼミ)

專門:システム科学

About #stars

- ☆☆☆☆☆ (must read)

- ☆☆☆☆ (nice read)

- ☆☆☆ (partly interesting)

- ☆☆ (a bit interesting)

- ☆ (oops!)

Favorite Food

- Chocolate-mint ice cream

- Gōngbǎo Jīdīng(宮保鶏丁)

What I don't like

- 手段と目的が一致しないこと

- 本質的でないこと

- 無知なのに傲慢な人

- 自己愛性パーソナリティ障害な方々

Favorite Drama

- 宮廷女官チャングムの誓い

- 下町ロケット

- マルモのおきて

- 結婚できない男

- リーガル・ハイ

- 半沢直樹

- ガリレオ

- 踊る大捜査線

- 勇者ヨシヒコ

- トリック

- リバースエッジ 大川端探偵社:ある結婚&怖い顔グランプリ

- 表参道高校合唱部

- アオイホノオ

- フレンズ

- Dr. House

- ビッグバン★セオリー

- モダン・ファミリー

- シリコンバレー

- サブリナ

Favorite Movie

- スターウォーズ

- 手紙

- 孤高のメス

- シービスケット

- プラダを着た悪魔

- ホット・チック

- 50回目のファーストキス

- 舟を編む

- ぼくは明日、昨日のきみとデートする

- Every Day

- ReLIFE

- シャイン

- ホワイトライズ

- ハンニバル

- グレイテストショーマン

Favorite Anime

- 銀魂

- 四月は君の嘘

- 物語シリーズ

- 日常

- この素晴らしき世界に祝福を!

- CLANNAD AFTER STORY

- 僕だけがいない街

- Fate/stay night [Unlimited Blade Works]

- リコリス・リコイル

- 銀河英雄伝説

- 慎重勇者

Todo

- 黒猫を飼ってセーレムと名付ける

- 図書館に住む(家を図書館にする)

- フレンズみたいな友達関係を築く

- ウィーン・フィル・ニューイヤーコンサートを聞きに行く

- イビサ島・マヨルカ島に新婚旅行に行く

- 出演者全員コスプレで結婚式をあげる(Dunafon Castle Wedding - Heather and Bobby — Philadelphia Wedding Photographers - The Willinghams)

帝都大学の有名人について

- 僕の指導教官でもある湯川学帝都大学物理学助教授(准教授)

- 理工学部の名物教授といえば、渡来角之進教授。何言ってるかわからない講義で有名

- 附属病院の下村教授。奥さんと娘さんが美人揃いであることでも有名。

- UCLA元教授の国立笙一郎さんはうちの医学部出身。

- 学生時代に文学部を主席で卒業され、現在は文学部で心理学を教えている秋山教授。よく一緒にいる女の人は奥様?

- 同じく心理学専攻で帝都大学史上最年少で教授になった葛城リョウ先生。秋山さんと葛城さんは学生時代にライバルだったとかいう噂も・・・。

- 今は刑事になったらしいですが、昔は動物生態学分野で有名だった都島さん。

- 講義しに来ている推理作家の高村耕司さん。

- 直森賞、菊川賞、国際文学芸術賞大賞受賞作家の宇佐見さんはうちの法学部OB。

2024年6月 ハワイ旅行覚書

はじめに

4泊6日のハワイ旅行の記録です。今回はドル円が160円を超える高値だったため、ドル決済をメインに利用しました。

旅程概要

事前準備

- クレジットカード

宿泊

マリオットコオリナビーチクラブ

タイムシェア会員限定ですが、所有者による賃貸を利用することも可能です[1]。コオリナはシェラトン・プリンセス・カイウラニと比べて圧倒的に質が良いです。

シェラトン・プリンセス・カイウラニ

最終日は買い物して寝るだけなので、グレードを気にせずこちらを選択しました。

出発

ANAのTerminal2の国際ラウンジを初めて利用しました。普段利用するTerminal3と比べて人が少なく、きれいで新しい印象でした。食事はTerminal3と同じで、とんこつラーメンも提供されています。

現地での移動

基本的にUberを利用しました。アメリカのUberあるあるですが、日本への旅行を計画している運転手が多く、様々な質問をされます。会話を楽しみたい方は、日本のおすすめ観光地などを事前に調べておくと良いでしょう。

コオリナでの過ごし方

- チェックインまでの時間は、カ・マカナ・アリイで買い出し

- コオリナからカ・マカナ・アリイへは無料シャトルバスを利用 (コオリナから乗る際は左側に乗車するのがおすすめ)[2]

スマホ

楽天モバイルで2Gまで海外ローミング無料とあったので持っていったのだがずっと圏外で使えず。ほとんどリゾートホテル内で生活しているとはいえ、地味に不便だった。カ・マカナ・アリイではMacy'sのWifiのお世話になった。

海外ローミング 対応エリア・料金 | お客様サポート | 楽天モバイル

買い出し

カ・マカナ・アリイのFoodland Farmsは、コオリナステーションにあるアイランドカントリーマーケットよりも安価です。ポキが有名で、BBQ用の肉もここで購入するのがおすすめです。

単純な経済規模で言えばカポレイのほうが大きいし、コストコがある点も魅力的だが、車がない・コストコ会員権がないのであれば、カ・マカナ・アリイでよいと思う。

買っておきたいもの

- BBQ用の肉など

- 冷凍食品 (アメリカは冷凍食品大国なので下手な外食よりもクオリティが高いしチップも不要。オーブンもしくは最低でもレンジが使えることが条件になるが、ピザは絶品)

- アルコール

- スタバ商品 (1.18リットルのパック買いがお得)[3]

水について

ハワイは水道水を飲むことができますが、不安な方は1リットル程度のボトルを購入しておくと良いでしょう。ホテル内には水の補給スタンドが多数設置されています。

アウラニ

コオリナ近くのディズニーファン御用達ホテル、アウラニは必見です。

- お土産はショップとスパで購入可能 (スパは早めに閉まるので早めの訪問がおすすめ)

- 朝食は有名ですが、1ヶ月前からの予約が必要(しかも激戦必至)

ワイキキ

ワイキキはあまりにも有名なのであらためて書くべき攻略情報は多くないが、

お土産

- アイランドビンテージコーヒー: ハイドロフラスクのハワイ限定商品

- リッツのディーンアンドデルーカ: ハワイ限定のメッシュバッグ

- 一般的なお土産: ロングスドラッグスとドンキホーテ (時間がない場合はロングスドラッグスだけで十分、ドンキは動線があまり良くない)

アクティビティ

スターオブホノルルのナイトクルーズやダイヤモンドヘッドの日の出ツアーが人気です。ベルトラで申し込む際、ドル決済したい場合は海外版のベルトラを利用するのがおすすめです。日本版は円決済のみで、バカ高い為替手数料がincludeされています。

帰国

時間の都合上、ハワイの空港ラウンジはANAのみ利用しました。4travelでは1位[7]ですが、アサイーボウル以外に食べられるものが少なく、満足度は高くありませんでした。ハワイの空港ラウンジはおしなべてレベルが低いのかもしれません。

[1]: http://www.resorthawaii.co.jp/rental-2-0-11.html

[2]: https://www.kamakanaalii.com/event/Free-Ka-Makana-Alii-Shuttle/2145552083/

[3]: https://www.walmart.ca/en/ip/Starbucks-Iced-Espresso-Classic-Vanilla-Latte-1-18L-Bottle/6000202661543

[4]: https://www.rakuten-card.co.jp/overseas/hawaii/lounge/

[5]: https://www.ana.co.jp/ja/jp/international/useful/hawaii/mahalolounge/

[6]: https://www.ponta.jp/c/overseas/hawaii/

[7]: https://4travel.jp/overseas/area/north_america/hawaii/airport-lounge

Citations:

[1] https://yamanatan.hatenablog.com/entry/2021/02/23/171034

[2] https://yamanatan.hatenablog.com/entry/2019/11/06/194542

[3] https://yamanatan.hatenablog.com/entry/2019/09/01/154556

[4] https://note.com/fzryu/n/nd90384e12a87

[5] https://4travel.jp/os_travelogue_list-country-hawaii.html

[6] https://ameblo.jp/t-tomo-0616/entry-12819167746.html

[7] https://www.klook.com/ja/blog/cost-of-travelling-to-hawaii/

[8] https://www.jtb.co.jp/kaigai/area/hawaii/

[9] https://www.marriott.com/ja/hotels/travel/hnlko-marriotts-ko-olina-beach-club/?hybridAEMFallbackRedirect=true

[10] https://www.marriott.com/ja/hotels/hnlks-sheraton-princess-kaiulani/overview/

[11] https://www.kainahale.com/for-rent/

[12] https://www.hawaii-arukikata.com/hiinfo/hawaiitrip_whattotake.html

[13] https://www.hawaiianhost.jp/contents/9012-2/

[14] https://ameblo.jp/t-tomo-0616/entry-12796906449.html

[15] https://www.oliolihawaii.com/column/664978

[16] https://www.marriott.com/ja/hotels/hnlko-marriotts-ko-olina-beach-club/overview/

[17] https://www.hawaiianairlines.co.jp/trip-planning-guide/what-should-i-pack-for-my-trip-to-hawaii

MONOQLO (モノクロ) 2023年 09月号

MONOQLO (モノクロ) 2023年 11月号

MONOQLO (モノクロ) 2023年 10月号

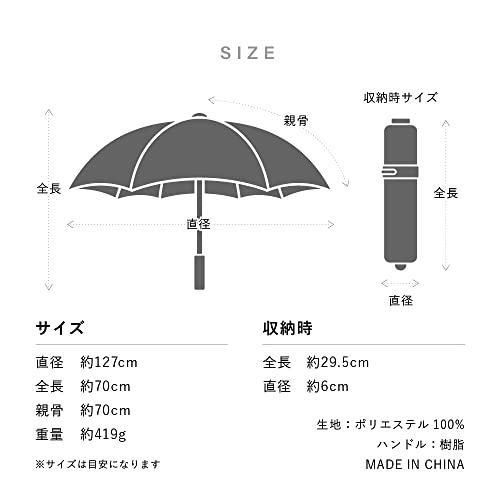

ウォーターフロント(Waterfront)

Waterfront 折りたたみ傘 日傘兼用雨傘 プレミアムストロングアーミー 濃茶 65cm 大きい 耐風 メンズ PSA365UH-DB

PSA365UH-DB

ウォーターフロント(Waterfront)

Waterfront 折りたたみ傘 雨傘 LESS IS MORE 富山サンダーインバッグ ブラック 70cm 直径が大きいビッグサイズ 強い風にも耐える耐風性 メンズ U370-0819BK1-B4

U370-0819

MONOQLO (モノクロ) 2023年 08月号

LEGEND WALKER(レジェンドウォーカー)

[レジェンドウォーカー] スーツケース キャリー ファスナー 軽量 Sサイズ (拡張機能付き/機内持ち込み/ダブルキャスター (35~42[MONOTONE/ブラック]<5520-49-BK>

5520-49-BK

そのビジネス課題、最新の経済学で「すでに解決」しています。

戦略コンサルに頼るのも大きな問題です。ご存じのように我が国ではバブル崩壊後、コンサルティングファームがリストラやコストカットの際に続々と利用されるようになりました。

実はこの種のコンサルティングファームが依拠してきたフレームワークや知見は、1980年代までのものです。海外では企業活動や消費活動の様々なデータが取得できるようになった2000年代以降、膨大な実証研究が行なわれ、経済学とマネージメントサイエンスがアップデートされました。

残念ながら日本企業の経営が経営の専門家によって行なわれていないことに問題があるだけではなく、コンサルティングサービスを提供する側の知見も1980年代のままアップデートされていないのです。一方、GAFAに限らず海外で高い利益率を誇り成長をしている企業では、経済学の博士号取得者を高給で雇い、現場の意思決定の指揮をさせています。高度なビジネスに使える学知が実際に活用されています。

「どんなときに新規顧客獲得のコストが高いか?」の研究

「1人の新規顧客を獲得するためのコストは既存顧客を獲得するためのコストの5倍」などといわれますが、本当でしょうか? そしてなぜでしょうか? また、どんなときに特に新規顧客のコストは高くなりがちなのでしょうか?

このような問いについても海外の研究者は大規模なデータを用いて、絡み合った様々な要因を解きほぐしながら、実務家にとって有益な研究結果を与えています。

ここではその例の1つとして、4か国の携帯電話会社のデータを用いた有名な研究

を取り上げましょう (Min ら 2016)。

ここでは4半期ごとの新規加入者数と現在の顧客から離脱率を計算し、また販促費の変動と新規顧客数・維持された既存顧客数の関係から成立する式を導いて、1人の新規顧客獲得のコストと既存顧客維持コストを出しています(図)。

結果として得られた知見のうちいくつかを紹介します。

- 原則として既存顧客維持コストは安い(1新規顧客獲得のコストは1既存顧客

維持のコストの平均2~5倍) - 競合が増えると新規顧客獲得コストは増える。 一方、競合が増えても顧客維持

コストは変わらない - 顧客維持はリーダー(トップ企業)とフォロワー(2位以下)で変わらない

- リーダー企業の新規顧客コストは、その製品・サービスが普及すると大分下がる。その理由としては、新しい製品やサービスを後から利用するようになった顧客(有名なロジャースの分類でいう後期大衆)はリスク回避的であり、最大手を選ぶためだと思われる

つまり革新的な製品やサービスは競合が増える前にどれだけ新規顧客を刈り取るかが重要であり、一方、もしあなたがフォロワー企業の立場なら、早期であればまだ新規顧客獲得が重要であるが、成熟期なら既存顧客維持が重要であることを示唆しています。

やや常識的な結果と思うかもしれませんが、このような研究では具体的にどういう状態で新規顧客獲得と既存顧客維持のコストを定量的に比べ、どちらにどの程度、投資したらよいかまで導くことができる分析結果を与えています。

ここまではBCをイメージしたCRMのお話でした。同じ発想はB to Bにも容易に使えます。ここでは新規顧客獲得に限定しますが、 法人営業において経営者も営業自体も、

- 顧客の生涯価値ではなく「顧客の企業規模」や「初回の取引額」のみ見ている

- 営業活動には営業人員の人件費がコストとして掛かっていることを無視していることが多いです。また、

- 営業は「成約時の規模」で評価されてしまうことが多く、「規模の大きい企業に営業を続けて、いつか成約できたら一発逆転できる」と考えがちである

- ヒトの性質として、これまで掛けた(最終的には報われない)努力やコスト(これを経済学ではサンクコストと呼ぶ)を忘れられず、そのままコストを掛け続ける傾向にある。例えば営業では、ほかの中規模契約にその分営業を掛けたほうが成約できるのに、時間をかけて営業している大口契約のサンクコストに引っ張られがちである

- 一方、企業規模が大きいほど、競合他社による営業活動が行なわれやすい

- 契約・調達部門が存在しコストに対して敏感である結果として、

- 規模が大きい企業ほど離脱率が高く、結果として「生涯価値」は中程度規模の企業よりかえって低い可能性がある。実際これまでの多くの研究で、企業規模と顧客生涯価値は逆U字の形状になることが示されている

つまり大口契約を1つ狙うより、小口契約をいくつか狙うほうが営業コストが低く、離脱率も低いため、トータルとしてのリターン(つまり顧客生涯価値)が上がる可能性は高いのです。

KPI・KGIによる管理の罠・・・・・・機会費用という経済学の概念

多くの企業では大口契約を取った社員を評価したり昇進させたりするというのはよく聞く話ですが、経営判断として、これだけでは明らかにダメだと分かるでしょう。極端なことをいえば、翌年には、その顧客から得られる利益がゼロになるかもしれません。そうなれば、その社員は大きな契約を取った日に瞬間的に輝いただけで、長い目で見れば、昇進に値するほどの成果を出していないことになるのです。

近年、経営活動を、指標を基に改善する目的で様々なKPI (Key Performance Indicator: 重要業績評価指標) やKGI (Key Goal Indicator: 重要目標達成指標)を設定する企業が増えましたが、誤ったKPI・KGI設定は利益を減らします。 営業における商談件数や見積件数、契約件数、契約ボリュームはその最たるものといえます。消費財メーカーの営業でも担当地域の小売での配架や売り上げで評価することがありますが、同じです。

すべては利益の最大化を目指すべきであり(つまり唯一KGIとすべきは利益ともいえる)、KPIはあくまでその中間的な指標として利用するのが適切なときにのみ利用すればよいのです。例えば営業においては商談数をKPI、契約ボリュームをKGIにすると、KPIやKGIを上げることが目的となり、肝心の利益が減少することすら起きえます。

またKPI・KGI管理の大きな問題点は、機会費用の考え方を取り入れられないことです。

機会費用というのは、ある行動をしたことにより得た利益PAよりも、最善の行動Bをしたことにより得た利益PBのほうが大きい場合に、

PB-PA

が「最善の行動をしなかったことで失われた利益 (逸失利益)」です。

先ほどの例でいえば、営業が大規模な企業に掛けた時間というサンクコストを無視できずその企業に営業をし続けた、まさにその時間を別の小口契約にあてて獲得できたときに得られたであろう顧客生涯価値が機会費用です。

単に契約ボリュームや件数というKPI・KGI指標で考えてしまうと、機会費用を考えられません。よくあるKPI・KGI管理が利益を向上させることができない所以です。

また、利益が計算できない場合、具体的にはNPO・NGOや政府の政策、社会的投資ではKPIがこれまで重視されてきましたが、近年ではすべての便益を貨幣換算して利益という指標で統一的に評価するSROI (Social ROI: 社会的投資収益率)が使われるようになっています。

「その顧客が稼がせてくれる額」を測り、最大化するためのデータ活用

顧客生涯価値の計算にはどんな情報が必要か?

これまで述べてきた顧客生涯価値の計算を行なうために、どのような情報が必要になるかですが、ここでは単純化のため保険や電気、携帯キャリアなどの契約型サービスに絞って説明します。

顧客あるいは顧客のタイプ(セグメント)ごと、場合によっては契約種別ごとに、

- 離脱率の予測値を出す (ここが肝):顧客のタイプや契約形態、利用形態が〝同じような人”での過去の離脱率から計算

- 月間あるいは年間の収益の予測をする:"同じような人”での過去のデータや経済状況による変化などから計算

- コストの計算をする:獲得コストと獲得確率、および獲得後の維持コストから計算が必要となります。獲得コストはB to Cであれば広告や新規顧客への値引きなど、B to Bであれば営業活動のコスト、コンペへの対応費用、初年度の契約の優遇による利益減少額などです。

具体的に必要なデータ

顧客生涯価値を計算するために必要な、具体的なデータは以下のものです。

B to B企業であれば企業ごとの「月次や年次の受注額」「月次や年次のコストまたは利益率」「いつ自社から離脱したか」「新規獲得にかかった営業やコンペ対応のコスト」「既存顧客として対応している担当の人件費コスト」です。

加えて可能ならば企業データベースを活用することで、「こんな企業であればこれぐらいの受注額や利益率が得られる」といったシミュレーションが可能になり、新規で獲得すべき顧客が分かります。

B to C企業の場合、顧客が一意のIDに紐づく形で「月次や年次の支払額」「月次や年次のコストまたは利益率」「いつ自社から離脱したか」 「新規獲得にかかった営業コスト」です。

ほかにコストとして新規獲得用の広告費や顧客対応のコールセンターなどがありますが、これは全社として計算しておき、個人に按分すればよいでしょう。加えて、顧客属性があれば様々なシミュレーションが可能になります。

顧客データがない場合の対処法

顧客データを整備していない企業は、あらゆるマーケティング意思決定の本質である顧客生涯価値の計算ができないわけですから、今すぐデータを蓄積するべきです。とはいえ、多くの企業の経営陣は情報の価値や重要性を理解できず、情報取得の投資に二の足を踏んでいるのではないでしょうか?

※B to Cの場合、保険やサブスクなどの契約型と違い、小売やサービス提供業態なら「顧客を一意に紐づけるためにポイントプログラムなどを用意する」「いつ自社から離脱したかをデータから推定する」などが必要となり、効率化する様々なTipsがありますが、ここでは触れません。

その場合、まずはありものの統計や市場調査を使ってシミュレーションしてみるこ

とをお勧めします。

冒頭のキャリア企業の例でいえば、携帯キャリアの離脱率は実は総務省が公開する「携帯電話番号ポータビリティの件数」から推定できますし、星野家の支払い額はキャリア企業が、契約プランという形である程度把握でき、またコストや利益率も社内情報からざっくり分かるでしょう。

ゲームやECサイトなどオンラインサービスを提供していて、データが膨大に蓄積されている企業ですら、CRMに基づく戦略的な判断が身についていないところが多いのが現状です。 顧客データが容易に手に入らない実店舗ビジネスであっても、顧客生涯価値に基づく戦略的な判断ができるならば、意思決定の質、そして得られる利益は向上するでしょう。

ただし、意思決定の精度を高めたいなら、やはり自社データを蓄積することです。

「とにかくデータを集めておけばいい」は危険な発想

他社からの乗り換えキャンペーンの多くが「誰かれ構わず一律1万円のキャンペーンを打つ」というものであることからも分かるように、多くの日本企業は、データを正しく活用して利益を得ているとはいえません。ここには、2つの大きな問題があるように感じています。

1つは、そもそも使えるデータを集められていないケースです。

実際に企業に関わってみた実体験からお話しすると、データの重要性については認知が進んでおり、顧客データをすでにお持ちの企業も多いと思います。

しかしCRMシステムとうたっておきながら、先ほどお伝えした、顧客生涯価値を計算するために必要な情報を多くのCRMシステムでは取得できていません。せっかくコストを掛けてデータを集めても、顧客生涯価値計算に使えない、したがって効率的な利益改善に使えないデータが集積され、そのコストが垂れ流されるだけです。

2つめの問題は、使えるデータはあるのに、活用の仕方が分からない、といったケースです。あるいは、自社でデータ集積ができなくても、総務省の統計や市場調査など、外部機関が出しているデータを利用する道もあります。

実は顧客が何を理由に何かを購入するのか、あるいは離脱するのか、様々な要因を変数化して確率を導くという学術研究は、ここでは紹介するスペースがありませんが、すでに膨大にあります。

したがって、適切なデータさえそろえば、経済学のフレームワークに当てはめて、先ほど述べた「顧客生涯価値」を測定することができるのです。

データと学知を使って世界標準の顧客関係管理をするという発想さえあれば、初期投資を含め、いっそう効果的な対顧客戦略を打つことができます。

それができる人材が現時点で自社内にいないのなら、そこは実証的な経済学やビジネスサイエンスを専門とする学者に入ってもらい指導を受けながら取り組むというのも選択肢でしょう。

さて、顧客生涯価値を高める手段として、「投資」は有効ですが、ひと口に「投資」といっても、実は様々な形がありえます。

例えば、顧客である取引先から値下げを要求され、応じなかったら契約解除される可能性があるとしましょう。この場合は、「値下げに応じるかどうか」を、「この先、その取引先がどれほどのリターンをもたらしてくれるのか」で考えます。

「値下げに応じることで生じるロス」を、「値下げに応じて契約関係を継続することで得られる中長期的なリターン」が大きく上回るのなら、値下げに応じるのが得策でしょう。値下げによるロスも、一種の投資と考える です。

新規顧客に対する「今なら〇%値引きします」という施策も同様です。その顧客が中長期的にもたらしてくれる見込みのリターンから、「値引きという投資」をするべきかどうかを判断するべきです。

そのような観点をもたず競合が値引きをするから値引き、というのでは「頭の中のプライスタグ」を下げるだけです。頭の中のプライスタグを一度、低い値に書き換えさせてしまったら、元に戻すのは「値上げ」になるので容易ではありません。

※行動経済学では「参照価格」と呼ばれる。人々は価格そのものではなく参照価格と実際の価格の差から購買を判断する傾向が強いことが、様々な研究から知られています。

また、営業の部分でお伝えしたように時間的・人的なリソースを割くことも、もちろん一種の投資です。人件費がかかっているわけですから、それをどこに投じるのかも企業の収益性を大きく左右します。

そういう意味では、新規顧客を獲得したいときに、ローラー作戦の飛び込み営業で足を棒にするのは、投資としては非常に非効率です。それよりも、中長期的に大きな利益をもたらしてくれそうな先、つまり顧客生涯価値の高い相手に足繁く営業に通ったほうがいいでしょう。

新規顧客獲得にかける時間的・人的リソースを投資と考え、それを補ってあまりあ

る高いリターンが見込めるところに、 集中的に投じるわけです。

「優良既存顧客への手厚い特典」は実は“無駄”!?データが語る顧客の行動経済学

日本で顧客関係管理というと、まず想起されるのが「お客様は神様だ」とか「上得意の既存顧客を逃さないために優遇すべきだ」ということのようです。 上顧客には「いつもありがとうございます」という気持ちを込めて、割引率を高くしたり特典を設けたりと手厚く投資したくなるかもしれません。

しかし、本来のCRMの観点で考えると、特にB to Cの場合は、これは得策ではないことが多いのです。なぜなら、すでに上得意となっている顧客は、すでに貴社の製品やサービスに満足しているのであって、あえて追加投資などしなくても、引き続き大きな利益をもたらしてくれる既存顧客である可能性が大きいといえるからです。

本来投資すべきは、新たな利益となる新規顧客と、まだまだ自社にもたらしてくれる利益に「伸び代」があるライト~ミドルの顧客です。

一方、上顧客がロイヤル顧客であって「貴社だけから購入している」とすれば、追加で購入させることが難しいのは当然ですね。 すでに伸び代いっぱいまで利益をもたらしてくれている上得意は、追加購買という、投資に対するリターンは低いと見なすべきなのです。

上得意よりライト・ミドル層の顧客のほうが割引やポイントプログラムの効果が高いという結果は、非常に多くの研究で報告されています。

例えば小売業のポイントプログラムについての有名な研究 (Liu, 2007)では、図のように、ポイントプログラム開始時点でヘビー・ミドル・ライトの3群に顧客を分けると、開始後の顧客の購買頻度や購入量はヘビーではほとんど増えず、一方ミドル・ライトで上昇していることが分かります。

私も複数社のポイントプログラムの施策支援のための分析をお手伝いしてきましたが、皆一様にこのような傾向を示します。

とはいえ、上得意の既存顧客のほうからすれば、長く愛用しているのに何も見返りがないとなると、それはそれで離脱する要因になりかねません。

上得意の身になって考えてみると、どうすべきか見えてくるはずです。

すでに、その企業の製品やサービスで満足しているから上得意になっているわけで、それほど金銭的なベネフィットは求めていません。 求めているのは、いわば「上得意として認知されている」という実感、 「大切にされている」という実感です。B to Cならばファン心理を満たしてくれる「非金銭的なベネフィット」のほうが、B to Bならば取引において優先度などの融通を利かせてくれるほうが上得意の既存顧客には効くというわけです。

例えば、セレクトショップなら、年間の購入額の高い上得意の既存顧客には、シー

クレットセールを開催したり、一般客に先行してバーゲン情報を届けたりする、といったことです。「内輪のセールに参加できる」「優先的に情報が届く」というのは、顧客からすれば金銭的なベネフィットではありません。

でも、そういう「特別扱い」に満足し、いっそう長きにわたって利益をもたらす顧客になってくれるのです。

MONOQLO (モノクロ) 2023年 07月号

スリーアップ(Three Up)

THREEUP スリーアップ 節電センサー 360度 上下左右自動首振り 360度 ターボ サーキュレーター アイボリー CF-T2212-IV

CF-T2212-IV

アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

BBK-NPES3-S

xxx

![MONOQLO (モノクロ) 2023年 09月号【電子書籍版限定特典付き】 [雑誌] MONOQLO (モノクロ) 2023年 09月号【電子書籍版限定特典付き】 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61y1dLycDTL._SL500_.jpg)

![MONOQLO (モノクロ) 2023年 11月号 [雑誌] MONOQLO (モノクロ) 2023年 11月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51qR5tsP-fL._SL500_.jpg)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3624f254.841d1480.3624f255.d37527d6/?me_id=1388521&item_id=10000145&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Funboxroom%2Fcabinet%2Fsr%2Fsr-mo%2Fsr-momain.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![MONOQLO (モノクロ) 2023年 10月号 [雑誌] MONOQLO (モノクロ) 2023年 10月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61tHulGdUnL._SL500_.jpg)

![MONOQLO (モノクロ) 2023年 08月号 [雑誌] MONOQLO (モノクロ) 2023年 08月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61UmMEsa4uL._SL500_.jpg)

![MONOQLO (モノクロ) 2023年 07月号 [雑誌] MONOQLO (モノクロ) 2023年 07月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61KtBFdF40L._SL500_.jpg)